世界中でIT、IoT、AI、RPAなど最新テクノロジーを駆使した業務効率化が急速に進行する一方で、デジタル技術を駆使した新しいイノベーションを生み出すデジタルディスラプターも多く生まれています。

このようなデジタル化の波は「デジタルトランスフォーメーション(DX)」とも呼ばれ、今後企業が競争を勝ち抜くにあたっての必要条件となってきています。

◎デジタルトランスフォーメーションとは? ~その定義と事例~

しかし、日本は世界と比較するとデジタル化が遅れていることを指摘されています。2018年9月に経済産業省が発表した「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」には、衝撃的な日本の未来が報告されています。

2025年と言うと、日本の総人口の約3割が高齢者になり、介護・医療費が急増する「2025年問題」や「大阪万博」の開催も注目されていますが、「2025年の崖」とはどういった問題なのでしょうか? 今回は、経済産業省の「DXレポート」で描かれている日本の未来予想図について解説します。

目次

経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」とは?

「DXレポート」では、まず「あらゆる産業において、新たなデジタル技術を利用してこれまでにないビジネス・モデルを展開する新規参入者が登場し、ゲームチェンジが起きつつある」と現状把握をしたうえで、スピード感を持ってDXに取り組まないと、日本企業は市場競争の敗者になると指摘します。

その上で、国内企業がDX化についての必要性は認知しているものの、既存システムの老朽化・複雑化・ブラックボックス化によって、限定的な着手にしかならず、思うように進行していない現状があることを示唆。そして、DXが進まないと、最大で年間12兆円もの経済損失が生まれると試算しています。

DXが進まない背景とは?

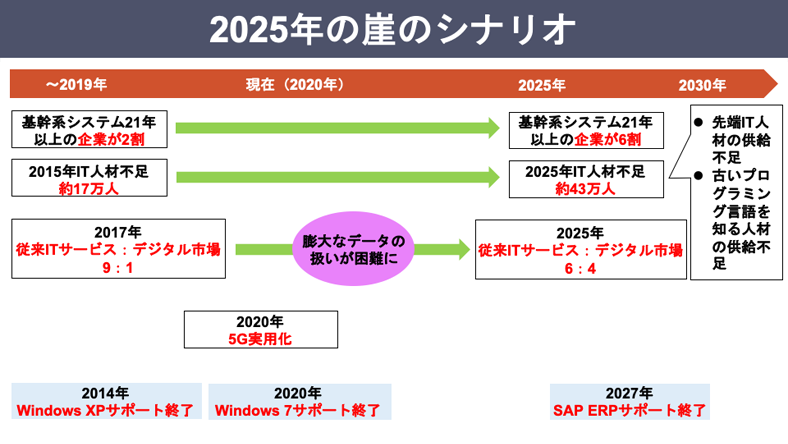

企業のDXは急務であるが、このままでは2025年に“崖”を迎える……このシナリオの背景には、いくつかの要因があります。

そのひとつに企業が使用している「既存の業務システム=レガシーシステム」があります。多くの企業が導入している基幹系システムが2025年までに老朽化・肥大化・ブラックボックス化すると考えられているのです。

上図のように、2014年に「Windows XP」が、2020年には「Windows 7」がサポートを終了したことで、企業はシステム全体の見直しを図る必要がありました。加えて、基幹業務システムを21年以上使用している企業の割合が、2025年には6割にも及ぶと推測されています。そして、キモとなるのが、日本でも多くの企業が導入している基幹業務システム「SAP ERP」です。SAP ERPのサポートが2027年に終了することが決まっています。

基幹業務システムが老朽化・肥大化していく原因については後述しますが、ざっくり説明すると長期間にわたりメンテナンスを繰り返してきたことと、今後のモバイル端末のビジネス利用や5G、Wi-Fi 6など大容量高速通信時代の到来とデジタル市場の急速な拡大にともない扱うデータ量が爆発的に増えることが予想されます。その結果、企業は2025年に向けて下記のような問題が表面化し、様々な対応に追われることになります。

【2025年までに表面化する諸問題】

●従来ITサービスとデジタル市場の割合が9:1から6:4になる

●先端技術を持った人材の供給不足

●古いプログラミング技術を持った人材の枯渇

●上記に伴い既存システムの保守運用にコストがかかる

●増大するデータを活用できなくなり、競争に負ける

●セキュリティ面のリスクの増大

レガシーシステムに対する知見・技術を保有する人材は今後どんどんと減少していきます。その一方で、先端技術を持った人材は国内外の獲得競争に巻き込まれ、確保が難しくなることが予想されます。

このシナリオ通りの未来が訪れるとしたら、5G時代、または5G以降に多くの企業でDXを推進しようとしても人材不足により実現ができなくなります。

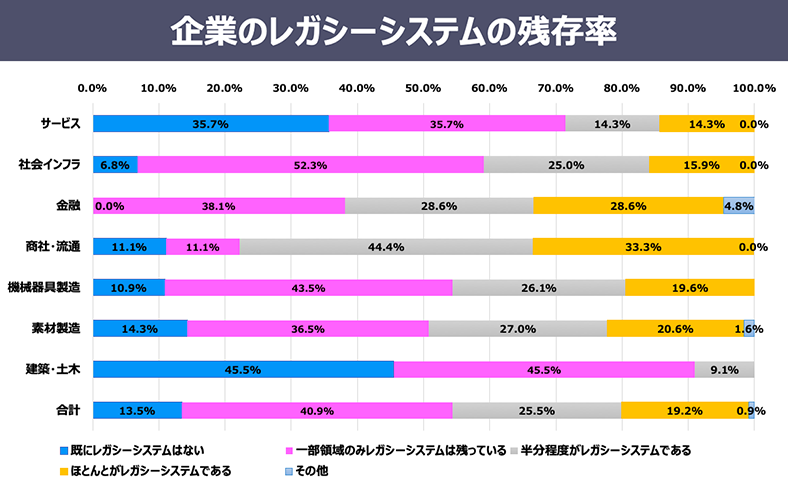

上記のグラフは、各業種におけるレガシーシステムの残存率になります。業種によってバラツキはありますが、全体値では「既にレガシーシステムはない」と答えた企業はわずかに13.5%です。「一部領域のみレガシーシステムが残っている」がもっとも多い40.9%となっていますが、85%以上の企業でレガシーシステムが残存している結果となりました。

日本は攻めのIT投資ではなく、守りのIT投資

さらにJUASの「企業IT動向調査報告書2017」によると、国内企業のIT投資予算の80%が現行ビジネスの維持・運営に割り当てられることも判明しています。そのため、新ビジネスやイノベーションの創出に向けた投資はほとんど行われない実態があります。

つまり世界のビジネスがスピーディにDXを進めるなか、日本はDXを推進するどころか、残存するシステムを守ることで手一杯になってしまうのです。

「2025年(2027年)問題」SAP ERPの保守サポートが終了

ドイツのSAP社が提供している基幹業務システムパッケージ「SAP ERP」や「SAP Business Suite」は世界的に高いシェアを誇り、日本国内でも2000社以上が導入していると言われています。

「2025年の崖」とも大きく関係する事象ですので、少しSAP社について説明します。SAP社は1980年代からERPソフトウェアである「SAP R/2」で大きく成功を収めました。その後、1992年に発売した「SAP R/3」で世界トップのERPベンダーとしての地位を確立。「SAP R/3」は世界で最も普及したERPソフトウェアとして知られています。

その後、「SAP R/3」は新製品シリーズの発表とともに、名称を「SAP ERP Central Component」を変えました。そして、2015年に後継ソフトである「SAP S/4 HANA」が発売されましたが、多くの企業が移行せずに「SAP ERP」を使い続けています。

SAP ERPの2025年(2027年)問題

2025年問題とは、SAP社が提供する「SAP ERP」の保守サポートが2025年に終了することを指したものです。

これまでは2025年に保守期限が終了するとされ、多くの企業がシステムの刷新を進めていました。しかし2020年2月4日、SAP社は保守期限を2027年の終了に延期したことを発表。2年間の延期で各企業がシステムの刷新を解決できるかは課題として残りますが、SAP ERPの保守終了は今後「2027年問題」に置き換わることが予想できます。

この背景には、「2025年の崖」と共通するものがあります。結論から言うと、「SAP ERP」はバージョンアップを繰り返してきた結果、システムが肥大化してしまったのです。

基幹業務システムのため、時代の変化とともに多様化するニーズに対応するため機能は増え続ける一方で、古くなった機能は利用するユーザーがいる限り減らすことができません。

さらにデジタル技術の急速な革新により、今後扱うデータは膨大になることは確実。そのため、リアルタイム(SAP製品の「R」とはリアルタイムの略)性が失われることになり、「SAP ERP」の役目は終えようとしているのです。

SAPを使い続けるか、別のERPを導入するか……

2027年を前後に「SAP ERP」を導入している企業は、SAP社のERPサービスを継続して使用するか、他のサービスに移行するかの選択肢を迫られることになります。それぞれどのようなメリット、デメリットがあるのか見てみましょう。

SAP社のERPサービスを継続する場合

「SAP S/4 HANA」に移行する場合、その時期を検討しなくてはいけません。移行にはもちろん社内に負荷がかかるため、2027年前にするにせよ、2027年以降にするにせよ、社内で綿密にスケジュールを策定する必要があります。

SAP認定コンサルタントが社内にいない、もしくは不足している場合は、他企業もアウトソーシングする可能性が高いため、コストも懸念材料となります。

他のERPサービスを導入する場合

「SAP S/4 HANA」に移行する場合より、多くの入れ替え業務が発生する可能性があります。また業界によっては「SAP ERP」がスタンダードになっているので、その場合は経営上のデメリットとなります。

【閑話休題】2025年は昭和100年でもある!?

以上のように、2025〜2027年は企業にとって経営上の大きな節目となる可能性があります。DXの推進も重要ではありますが、企業にとって欠かすことのできない基幹業務システムの存続に関する話題は深刻です。

また2025年は、日本特有の元号入力がシステムに内在している官公庁や金融機関等のソフトウェアで誤作動を起こすかもしれないリスクが指摘されています。実は2025年は、昭和100年にあたる年。「2000年問題」と非常に酷似した状況ですが、こんな問題も起きるかもしれません。

どのように崖を乗り越えるのか?「DX評価指標」とDX推進のステップ

企業のDX推進が急務であることご理解いただけたかと思います。そして、そのひとつが旧来型のITシステムの残存率の高さであることを説明してきました。さらに組織でのDXの重要性の理解が低いことも原因のひとつです。

【組織のDXの弊害】

●DXによって顧客視点でどのような価値を生み出せるのか、理解が薄い

●経営トップからの号令はあるが、具体性がない

つまりIT部門、情シス部門だけがDX推進を担うのではなく、経営陣はもちろん全社を巻き込んで、課題を抽出し、解決するためにアクションをすることが求められています。経済産業省はこのような危機感を持ちつつも「DXレポート」では、2025年までにレガシーシステムの複雑化・ブラックボックス化を適宜廃棄、仕分けをしながら刷新をしていくことで、2030年までに実質GDPを130兆円にまで押し上げることが可能としています。

経済産業省は、“崖”を乗り越えるプランとして、【先行実施期間】(2020年まで)と【DXファースト期間】(2021年〜2025年)の2つのタームを設けています。

【先行実施期間】~2020年

●「DX推進システムガイドライン」の策定

●「見える化」指標、診断スキームの構築

●システム刷新計画策定

●共通プラットフォームの検討

【DXファースト期間】2021~2025年

●経営戦略を踏まえたシステム刷新を経営の最優先課題とし、計画的なシステム刷新を断行

●不要なシステムの廃棄、マイクロサービスの活用による段階的な刷新、協調領域の共通プラットフォーム活用等により、リスクを低減

自社の「DX評価指標」を知る

DXをすすめるにあたり、まずは自社の現状を把握することです。経産省は客観的な状態を知るために「DX評価指標」を定めました。

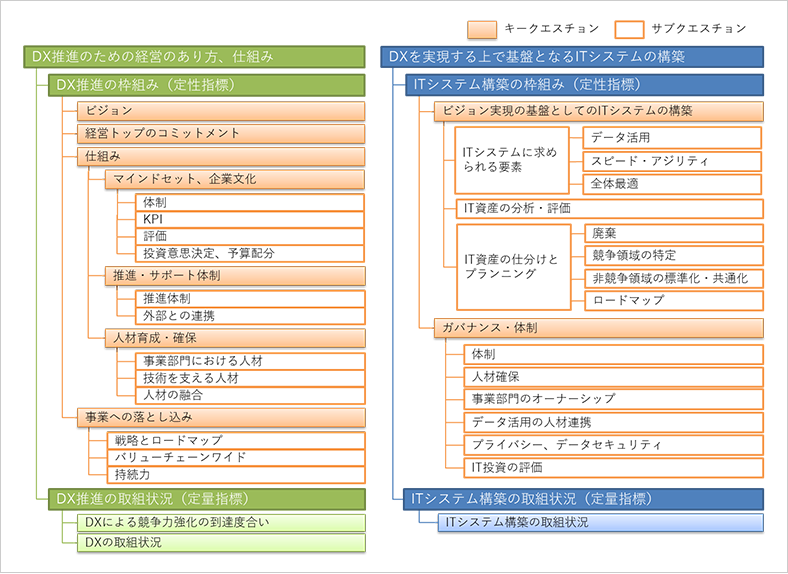

<引用:経済産業省「デジタル経営改革のための評価指標(「DX推進指標」)を取りまとめました 」>

「DX推進指標」は、上図のように2つの構成と35項目からなる定性指標になります。先述のように、全社的に取り組む必要性から経営者自ら回答するのが望ましい「キークエスチョン」と経営者と幹部、事業部門、DX部門、IT部門と議論すべき「サブクエスチョン」に分かれているのが特徴です。

◎DX評価指標の項目はこちらから

◎自己診断入力サイトはこちらから

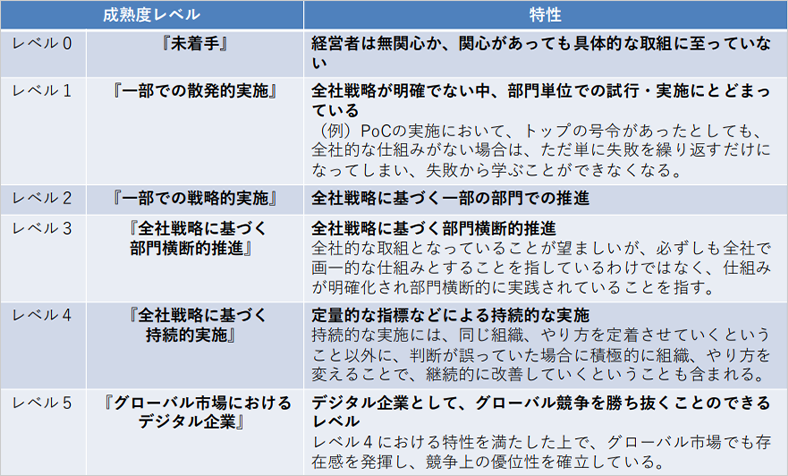

<経済産業省「『DX推進指標』とそのガイダンス」>

この項目に回答することで、上図のように客観的なDX成熟度が6段階で示されます。そして、各社は次のレベルに進むアクションを起こすことが求められます。その際に、経産省は中立的な組織から各社の診断結果をもとにベンチマーキングを行い、先行事例などの情報提供。もしくは、各社の判断で必要に応じて、コンサルティング会社やITベンダーなどのアドバイザーに依頼をすることを想定しています。

DXを乗り越えるためのステップ

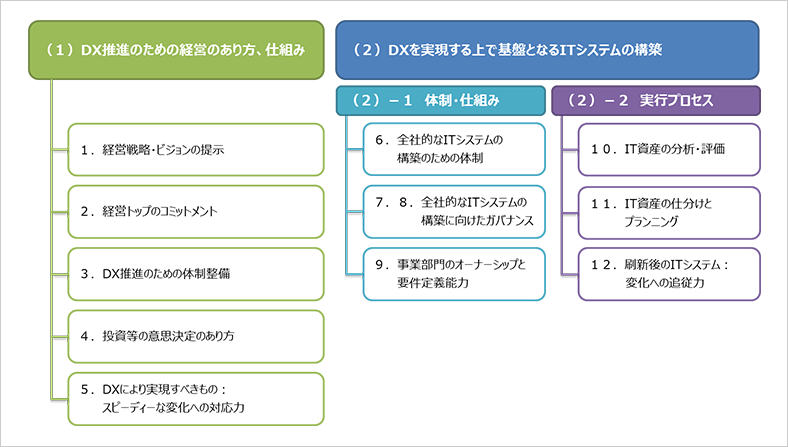

<経済産業省「産業界におけるデジタルトランスフォーメーションの推進」>

「DX評価指標」の他に経産省は、DX推進のためのガイダンスも提示しています。経営陣が陣頭指揮をとり、仕組みを構築。同時進行で、ITシステムの体制やIT資産の分析・評価を行う必要があります。

他企業に遅れを取らないためにも社内で課題を抽出・業務効率を図り、一歩ずつデジタル化を進めていくのが吉でしょう。現在、世の中は想像を越えるスピードで変化しています。“崖”を乗り越えるのは、スピード感を維持しながらも、一歩ずつ着実に進める確実性も求められています。

2020年現在、IT部門の対応は?

前項で述べたように、政府は2020年までを【先行実施期間】とし、「DX推進システムガイドライン」の策定や「見える化」指標、診断スキームの構築を求めています。

しかし、中にはいまだDXに着手できていない企業も多いのではないでしょうか。2021年からは【DXファースト期間】となり、競合他社に淘汰されないためにはスピード感を持ったシステムの刷新等の取り組みが求められます。

ここではDXに対を推進できていない企業に対し、2020年現在、特に重視いただきたいポイントを紹介します。

現行システムの調査は急務

実際にDXを進めていくためには、自社のシステム現状について正確に把握する必要があります。長期間の運用で肥大化したシステムは、想像以上に入り組んでいることが多く、そのままマイグレーションを進めようとしてもどこかでトラブルが起きる可能性が高いからです。

具体的にはベンダー企業とも協力しながら、現行システムがいつごろ開発・移行されたものなのかという時期や仕様の確認を行います。その上で現状のシステムや更新された仕様書と照らし合わせ、どのように複雑化しているのかを調査していきます。

中には開発したけれどすでに使われていない機能も見つかるでしょう。移行の際はそのような不要な機能を廃棄していくことでシステムのスリム化を図ることができます。また、現在は必要な機能であっても将来はどうなるかわからないのであれば、その旨も考慮して慎重に刷新を進めましょう。

重要なのは10年、20年後を見据えて複雑化しにくいシステムを構築すること。現行システムを分析することで、そのためのヒントが得られるはずです。

「IT導入補助金」攻めのIT投資とは?

一般的にITへの投資は「攻めのIT投資」と「守りのIT投資」に分類されます。「攻めのIT投資」は売上や企業価値の向上、競争力の強化などにつながるIT投資を指します。一方、「守りのIT投資」は業務の効率化などによるコスト削減を目的としたIT投資のことです。

あらゆる企業でDXが進み、企業価値の向上が求められるデジタル時代には、攻めのIT投資が重要になっていきます。大規模な投資は大企業でなければ難しいと思われるかもしれませんが、中小企業や自営業の方を対象としたIT導入補助金制度を活用すると、費用の1/2最大450万円まで補助を受けられます。様々な業種や組織形態に対応しているので、活用しない手はありません。

補助金制度からもわかるように、政府は攻めのIT投資に注目しており、支援に力を入れています。経済産業省は毎年「攻めのIT投資銘柄」を選定しており、2020年からはDXの潮流が起こっていることから、DXに焦点を当てた「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)」として選定を行っています。デジタル時代を先導する企業を評価することで、後に続く企業のDXを加速することが狙いです。

◎情シス不要論を覆せ!攻めの情シスになる方法

◎IT導入補助金

◎経済産業省「攻めのIT経営銘柄」(2020年から「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)」)

中小企業の対応

中小企業のDXはまだ十分に進んでいるとはいえず、レガシー化したシステムの改善に着手できていない企業も少なくありません。そもそもレガシーシステムを課題として捉えていない企業もまだまだ多いのが現状です。このまま2025年の崖を迎えると、様々な諸問題に真正面からぶつかってしまうことになります。

2025年の崖を回避するためにも、中小企業は早急にDXを推進する必要があります。いきなり理想的なシステムに移行することは難しいのですが、前述した補助金制度も活用しながら少しずつでも取り組みを進めていくことが肝要です。

DXはただ投資すれば成功するというものではなく、IT人材の有無や社内のカルチャーなどが成否に大きく影響してきます。特にIT人材はいきなり集まるものではありません。外部からの採用や社内での育成を今から進めることが必要です。加えて、DXによる業務や働き方の変化を受け入れることのできる社内カルチャーの醸成も重要になるでしょう。

まとめ

「2025年の崖」の紹介を通して、日本企業のデジタル化の現状と弊害をお伝えしました。デジタルテクノロジーの発展によって、ビジネスは刻々と変化しています。すでに商用化が始まっている5GやWi-Fi 6によって、IoTやAI、ビッグデータのシームレスな活用が可能となり、より大きな変革が起きることが予想されます。

◎5Gでビジネス・働き方はどう変わる? 3つの特徴から紐解く通信変革

◎5次世代の通信規格「Wi-Fi 6」の特徴と5Gとの違いとは?