業務のデジタル化やデータ活用を進め、生産性の向上や新たな事業創出につなげる取り組み「デジタルトランスフォーメーション(DX)」が様々な業界で注目を集めています。

そうした流れのなかでおろそかにしてはいけないのが、災害などの緊急時における対策です。たとえば重要なデータを保管してあるデータセンターが被災してしまったら、最悪の場合、事業自体の継続が不可能になってしまうかもしれません。そこまでいかなくとも、サービスの復旧に長期間かかってしまうだけで計り知れない損害が出てしまうでしょう。特に自然災害が多い日本では、災害時に迅速なシステム復旧をできるよう備えておく必要があるのです。

こうした災害時のシステム復旧のことを「DR(ディザスタリカバリ)」と呼びます。

今回は、企業がどのようにDRに取り組むべきなのかについて解説していきます。

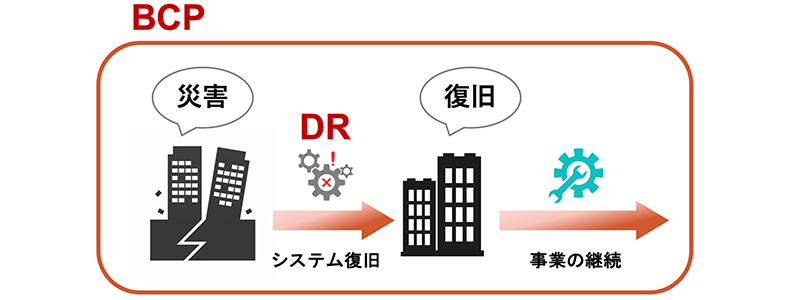

DR(ディザスタリカバリ)とBCPの違い

DRとよく似た用語としてBCPが挙げられます。BCP(Business Continuity Plan)とは「事業継続計画」のことで、企業が何らかの緊急事態に遭遇した際、損害を最小限に抑えて事業の復旧と継続を図る計画のことです。

両者は災害に対する事業継続という点では同じですが、DRはシステム復旧に特化した概念であり、BCPはDRも包括する広範囲の概念となります。たとえば災害時の対策として避難訓練を実施することはBCPの一環ですが、DRの領域ではありません。一方でシステム障害に備えてバックアップを取っておくことはDRであると同時にBCPでもあります。

◎ゼロトラストとは? クラウド普及で変わる新しいセキュリティ対策

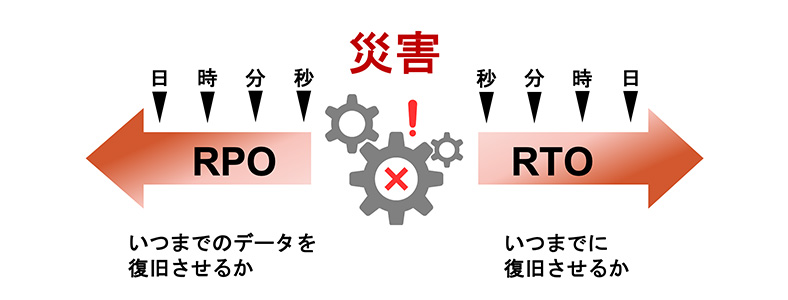

DR(ディザスタリカバリ)策定に欠かせない2つの指標

予期せぬ災害に対応するデータ保護計画や、復旧時に重要となる2つの指標「RPO」と「RTO」について説明します。

「データを復旧させる地点」を決めるRPO

RPO(Recovery Point Objective)とは、目標復旧地点のこと。災害などでシステム等が停止した場合、“少なくともどの時点でのデータを復旧させないといけないのか”という指標です。

たとえばRPOが0秒なら、それは「システムが停止した直前までのデータを復旧させる必要がある」となり、RPOが1週間なら「システムが停止する1週間前までのデータを復旧させる必要がある」ということです。

RPOが短くなるほど復旧には高い技術やコストがかかります。金融機関など数字の正確性が非常に重要な業種ではできるだけ短いRPOが求められます。

「復旧させるべき目標時間」であるRTO

RTO(Recovery Time Objective)とは、目標復旧時間のこと。“システムが停止してからどれくらいの時間で復旧させるのか”という指標です。数値を設定する上でのポイントは“復旧できそうな時間”を設定するのではなく、事業の継続という観点から見て“復旧させるべき時間”を設定するということです。

たとえば障害が発生したシステムを3日以内に復旧させなければ、顧客に対して重大な損害を与えてしまうという場合は、RTOを3日に設定する必要があります。1週間で復旧できそうだからという理由で1週間に設定したのでは意味がありません。

また、このとき“どのレベルにまで復旧させるのか”という指標も同時に設ける必要があり、それを目標復旧レベル=RLO(Recovery Level Objective)と呼びます。

まとめると、DRを実施するためにはRPOとRTOを設定しておく必要があり、それらの数値は常に一定なのではなく、事業の内容やコスト、顧客に与える影響などから総合的に判断するべきであるということです。

DR(ディザスタリカバリ)で重要なのはRTOとコスト

先ほど述べたように、DRは様々な要因が関係してくるため綿密に計画を立てる必要があります。特にポイントとなるのは、RTOとコストの関係です。

RTOは早いに越したことはありません。災害時に1秒でも早く復旧できれば、事業への影響は最小限に留めることができます。しかし、復旧時間を短くするためにはそれなりのコストがかかります。

たとえばデータセンターを各地に複数用意しておけば、いずれかが被災しても事業は問題なく継続できるでしょう。しかし、データセンターの運用は非常にコストがかかります。あくまで備えなので、緊急事態が起きなければ単なるコストのままで終わってしまうかもしれません。

そこで、最近ではクラウドサービスを利用して、データを自社ではなく海外の大手IT企業のサーバに預けるケースも増えてきました。データセンターを自社で持つよりも運用コストははるかに抑えられ、災害が発生してもRTOはかなり短くできます。

ただし、クラウド導入時にはシステムを大幅に改修するためのコストが発生します。また、情報漏えいなどを危惧する声もあります。

システム・データ保護の要件別バックアップ方法

DRに求められる、システムの早期復旧で必要になるのが、システム・データのバックアップです。安全性やコスト面、保存媒体によって、最適なバックアップの方式は異なります。それぞれ見ていきましょう。

ローカルバックアップ

まずはデータを磁気テープなどにローカルバックアップする方法です。もっともシンプルでコストも低く抑えられますが、とはいえゼロコストではなく、購入や作業にかかるコストは避けられません。

さらに、バックアップしたメディアを自社内に保管していた場合、災害の影響が建物全体に及ぶと結局損壊してデータを失う恐れがあります。

やらないよりはやっておいた方が良いのですが、ローカルバックアップだけで安心するのではなく、他の対策と併用するべきでしょう。

遠隔バックアップ

自社でデータセンターを持つ、またはクラウドを導入するなどして遠隔地にデータをバックアップする方式です。ローカルバックアップと違って建物が被災した際にデータが影響を受ける心配がなく、復旧も比較的短時間で行うことが可能になります。

ただし、ネットワークを介してバックアップを行うため、データが大量にある場合はネットワーク回線にかなりの負荷がかかります。よって常時すべてのデータをバックアップすることは現実的ではなく、バックアップのタイミングにもよりますが、RPOをゼロにすることは難しいでしょう。

レプリケーション方式

レプリケーションとは「レプリカ」のことで、データを別のデータベースに複製し続けるという方式です。常に最新のデータをバックアップすることができ、さらにデータだけでなくシステムまで複製するため、複製元のサーバに障害が発生してもレプリカサーバをその代用として利用することができます。このため、RTOを限りなく短くすることが可能です。

ただし、リアルタイムに更新されるので、複製元のエラーやマルウェア感染などもそのまま反映してしまうことになります。シンプルなバックアップに比べてコストが高くなる点にも注意が必要です。

ホットスタンバイとコールドスタンバイ

サーバなどの機器について同じ構成の予備マシンを用意しておき、障害が発生した際に入れ替えて稼働させるという方法もあります。

その際、本番系のシステムとデータを同期し、本番系システムに障害が発生した際にすぐに切り替えてRTOをゼロにできる方式をホットスタンバイ、同じ構成の予備マシンに電源を入れず待機させておく方式をコールドスタンバイと呼びます。

ホットスタンバイの方が即座に切り替わる分、DRとしては有用なのですが、常時稼働しているためコストがかかります。コールドスタンバイは普段稼働していないため切り替わりに若干時間がかかり、システムが停止してしまいますが、コスト面では有利になります。

どちらが適しているのかは業種やシステム、サービスの内容によっても変わってきます。

DRaaSとは

ここまでの内容からもわかるように、DRに取り組むのは大変です。コストもかかりますし、ノウハウも必要。そうしたなかで昨今、注目を集めているのが、DRをソリューションとして提供するDRaaSです。

DRaaSとはデータのバックアップや実際に災害が発生した際のリカバリなどを行うサービスのこと。慣れない災害復旧とそのための備えを自社で行うのではなく、プロフェッショナルに任せるため、信頼性が高くコストも抑えられるというわけです。

災害の多い日本において、DRaaSはさらに盛り上がっていくと見られています。

まとめ

災害対策は事前の備えが重要です。特にシステム障害は事業の存続に関わる可能性がある重大な事案。今後、企業にはしっかりとコストをかけてDRに取り組むことが求められるでしょう。