経済産業省が2018年9月に発表した「DXレポート」では「日本企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)への対応状況が変わらなければ、2025年には最大で年間12兆円の経済損失が、企業および日本に生じる可能性がある」との警鐘が鳴らされました。この最悪のシナリオは、「2025年の崖」と表現され、“崖”を越えられなかった企業は、デジタル化が進む社会において競争力を維持できなくなるとされました。

◎“2025年の崖”を要約。経済産業省のDXレポートの対策とは?

では、DXレポートから約2年が経過した2020年の段階で、企業の取り組みに大きな変化はあったのでしょうか。DXレポートでは、「崖」を乗り越えるためのアクションプランがモデルとして提示されており、2020年までを「先行実施期間」、2021年から2025年までを「DXファースト期間」として、それぞれの期間で取り組むべきアクションが挙げられていました。2020年12月28日に発表された「DXレポート2」は、「先行実施期間」の最終年とされていた、2020年末時点での中間報告となるものです。この中で、DXに取り組めていない日本企業が、いまだに圧倒的多数であることが明らかになっています。

参考:経済産業省「DXレポート2 」

いまだ日本企業の「9割」がDXに取り組めていないという現実

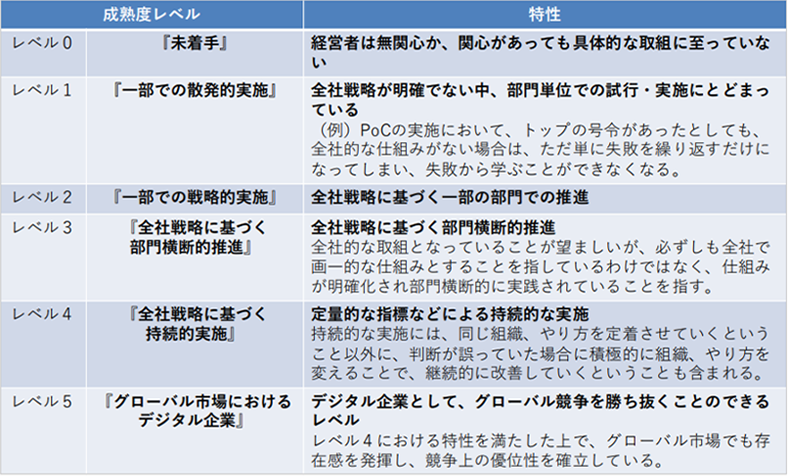

DXレポートを受け、政府では企業のDXへの取り組み状況を客観的に把握するための「DX評価指標」を定めました。現在、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のウェブサイトで、自己診断を行うことが可能になっています。35項目の質問に回答することで、レベル0~5までの6段階で、自社の「DX成熟度」が判定されます。

参考: 独立行政法人情報処理推進機構 「DX推進指標 自己診断結果入力サイト」

出典:経済産業省「DX推進指標とそのガイダンス」より抜粋

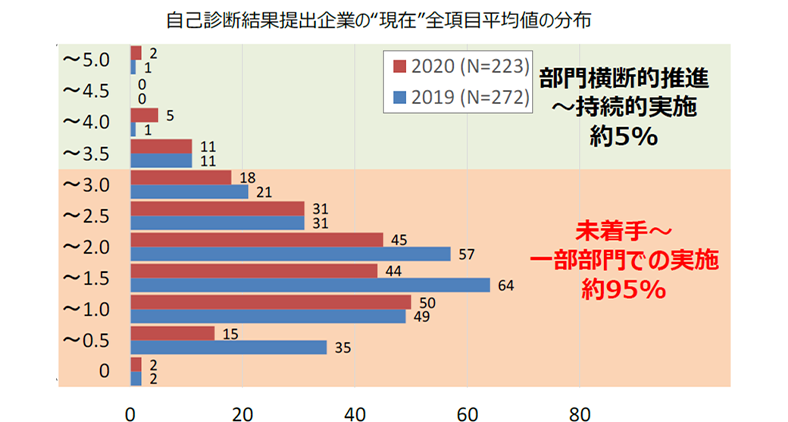

IPAでは、この「DX推進指標」の自己診断結果を集計。2020年10月時点で集まった約500社の状況を分析しました。結果は、実に全体の「9割以上」の企業が「DXにまったく取り組めていない」(レベル0)か、「散発的な実施に留まっている」(レベル1~2)というものでした。

出典:経済産業省「DXレポート2 」より抜粋

DXレポート2では、この結果を含む複数の調査から見えた現状として「多くの企業がデジタル変革への危機感を感じている一方で、DXに向けて『動きはじめた企業』と『手をつけられていない企業』の二極化が進行している」と指摘しています。

この状況を招いた理由としては、DXレポートでのメッセージが「正しく伝わらなかった」ことを挙げています。

一般的な定義として、DXとは「企業が、最新のIT技術を活用し、これまでにはなかった製品やサービス、ビジネスモデルを展開することで、新たな価値を生みだしていくこと」を指します。DXレポートでは、これを実現するために、運用保守に膨大なリソース(IT人材や予算)が費やされている「レガシーシステム」を段階的に廃止し、そこで生じた余剰のリソースを、競争力の源泉となる「攻めのIT」に投入することが強く推奨されていました。

しかし、このメッセージは「DXとは、レガシーシステム刷新のことである」、あるいは「現時点で競争優位性が確保できていれば、DXは不要である」といった誤解も生みました。もし、企業の経営層が、DXを誤って理解しているのであれば、まず、その認識を改めることが必要です。

コロナ禍でDXを目指した取り組みは「待ったなし」に

2020年以降、世界中で猛威を振るった新型コロナウイルスは、企業がDXに向けて取り組みを進めていたかどうかの「リトマス試験紙」としての役割も果たしました。政府は、感染拡大を抑えることを目的に緊急事態宣言を発令。企業には、通勤を伴わない「テレワーク」の実施が強く要請され、多くの企業が「テレワークによる事業継続」か「休業」かの選択を迫られることになりました。

テレワークはこれまで「働き方改革」の一環にある中長期的な施策とされてきました。今回の事態で、既にテレワークに対応した仕事のプロセスや制度があった企業では、事業活動を続けられた一方、そうでなかった企業にとっては、事業継続上の大きな危機となりました。

DXレポート2では、コロナ禍と、それ以降の「新しい生活様式」への企業の適応は、「新しい環境にあわせてビジネスを迅速に変革していかなければ生き残ることができない」という点で、「2025年の崖」への対応と共通した課題を含んでいると指摘しています。

コロナ禍をきっかけに、全社的なテレワークに取り組んだ企業でも、実施の過程では、さまざまな課題が浮上しました。例えば、テレワークのためのネットワークインフラや機器の不足、紙とハンコを前提としたアナログな業務プロセス、同僚や取引先とのコミュニケーションの難しさなどが挙げられます。第1回目の「緊急事態宣言」において、迅速にテレワークを試みた企業であれば、顕在化した課題を順次解決しながら、その後散発的に続いている外出自粛要請にも、よりスムーズに対応できていたはずです。

DXレポート2では、デジタル化を阻害するような以前からの企業慣習、アナログなビジネスプロセスを、「レガシーシステム」になぞらえて「レガシー企業文化」と呼んでいます。DXの本質は、単に「レガシーシステムを刷新する、高度化する」ことだけを指すのではなく、企業組織が事業環境の変化に迅速に適応する能力を身につけること。そして、その過程で、古くから機械的に継承されてきた企業文化(レガシー企業文化)を変革することにあります。

これはもはや、「既存業務のIT化」「レガシーシステムのモダナイズ」といった枠を越え、経営陣が主導して取り組むべき「経営改革」として、DXを認識する必要があることを意味しています。

コロナ禍という環境の激変もあり、2025年を待たずして、DXを目指す取り組みの重要性は一気に高まりました。では、今から企業にできることは何でしょうか。最初に行うべきは、現状の把握です。前出の「DX推進指標」は、そのために活用できます。客観的に自社のDX成熟度を把握した上で、足もとの課題から取り組みを進めましょう。

何はなくとも「業務のデジタル化」と「DXの理解」から始める

DXレポート2では、企業が行うべき具体的なアクションを「今すぐに」「短期的に」「中長期的に」といった3つの時間軸に分けて示しています。

「今すぐに取り組むべき」とされているのは、「製品・サービスの導入による業務のデジタル化」と「経営者が先頭に立って、関係者と対話をしながら組織的にDXへの理解を深めていく」という2つの事柄です。

「業務のデジタル化」においては、

1.業務環境のオンライン化

2.業務プロセスのデジタル化

3.従業員の安全・健康管理のデジタル化

4.顧客接点のデジタル化

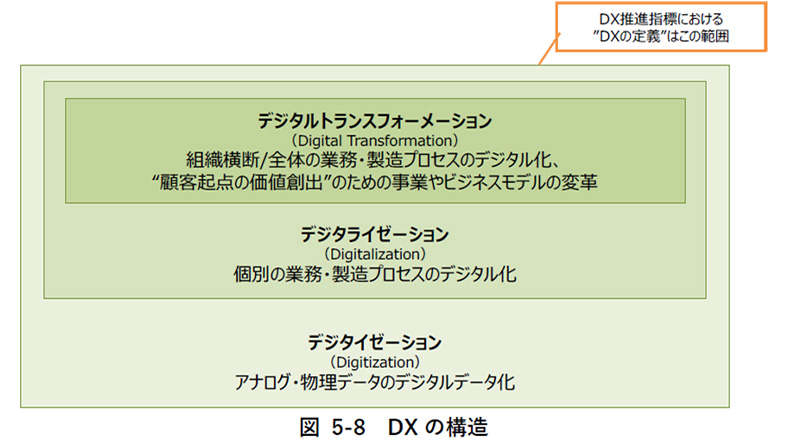

の4項目が挙げられています。DXに至る過程には、紙のようなアナログな媒体で作成、管理されている情報をデジタルデータ化する「デジタイゼーション」、データを用いて既存のビジネスプロセスをデジタル化する「デジタライゼーション」といったステップがあります。先に挙げた4項目のデジタル化が、本来の目的であるDXを推進するための基盤になります。そのための製品やサービスは、既に市場に多く存在します。自社にある情報と、業務のプロセスを棚卸しし、将来的にあるべき姿をイメージしながら、それに適したものを選択することが、このステップを迅速に進めていくためのポイントになります。

出典:経済産業省「DXレポート2 」より抜粋

「DXに対する理解を深める」際に重要とされているのは、「経営者主導」で「関係者と対話しながら」理解を進めていくことです。そのためのリソースは既にいくつか用意されており、今後も拡充が進められる予定です。具体的には、

・「DXレポート」「DXレポート2」「対話に向けた検討ポイント集」(経済産業省)

https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201228004/20201228004.html

・「DX推進指標」とガイダンス類(独立行政法人情報処理推進機構 )

https://www.ipa.go.jp/ikc/info/dxpi.html

・デジタルガバナンス・コード(経済産業省)

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dgc/dgc.html

などが挙げられます。DX推進企業の「事例」なども参考になるでしょう。

短期・中長期で取り組むべきこと

「今すぐに取り組むべきこと」と並行して、企業が「短期的」にやっていくべき事項としては、

・DX推進体制の整備

・DX戦略の策定

・DX推進状況の把握

の3つが挙げられています。前段階で行った「デジタル化」と「DXへの理解の深化」をベースに、CIO (最高情報責任者)/CDO (最高デジタル責任者)/CDXO (最高DX責任者)といったデジタル戦略担当重役の設置および役割と権限の明確化、デジタルをベースにした業務プロセスの再設計と恒常的な見直し、定期的な推進状況の把握と方向性の確認を行っていくことが求められています。

そして「中長期的」には、

・ITシステムの企画、開発、運用に対する認識の変容(ITベンダー企業との関係変化を含む)

・DX人材の確保

といったことを求めています。

ITシステムについては、その役割によって「協調領域」と「競争領域」に切り分けて考えることがポイントになります。「協調領域」は、一般的な企業に共通する業務に関わるもので、それ自身は大きな差別化要素にならない領域です。ここについては、システムを自ら作って利用する「自前主義」を改め、パッケージソフトやSaaSなどを活用してコストの抑制、効率化を図ります。また、この領域については、特定の業界に属する企業が共同で利用できる「デジタルプラットフォーム」を構築していくことなども勧められています。「協調領域」で削減されたコストは、それぞれの企業が自社の強みを生かして新しい価値を生みだしていく「競争領域」へと投資し、積極的に強化を図ります。

こうした流れの中で、ユーザー企業と、システムインテグレーターを含むITベンダー企業との関係も変化します。「協調領域」への投資が抑制され、「競争領域」での内製が進むことで、旧来のような大規模な受託開発案件、客先常駐案件は減少します。将来的に、ITベンダーには、自社が持っているDXに向けたさまざまなスキルやノウハウを、ユーザー企業と伴走しつつ転移するパートナーとなっていくことが求められるでしょう。

「DX人材の確保」では、組織に関わる人の中に、DXを推進していける知識とノウハウを持った人を増やしていくことが重要です。そのためには、例えば副業や兼業を認める制度を作るといったやり方で、人材の流動性を高め、これまで社内にいなかったような、多様なスキルと価値観を持った人材の事業への参画、コラボレーションを促していくという方法が考えられます。その際には、個々の人材の役割、責任範囲、権限を明確にするといった施策も必要になるでしょう。

また、DXの推進においては、組織の戦略をシステムとして実装できる技術者の果たす役割が大きくなります。技術者の確保にあたっては、次々と登場し、変化していく新たな技術に対応できるスキルの獲得や更新に加えて、個々の専門性を正しく見きわめる評価制度、採用戦略なども必要になるはずです。

出典:経済産業省「DXレポート2 」より抜粋

まとめ

ここまで、2020年12月に発表された「DXレポート2」の内容をもとに、日本企業のDXへの取り組みの現状と、企業がこれから取り組むべき課題について見てきました。

・DXは「経営課題」であるとの認識のもと、経営者が主導する

・一刻も早く自社の現状を把握し、足もとの課題から対応を開始する

・「レガシーシステム」の刷新だけでなく、「レガシー企業文化」を変革する

以上の3点が、現在、多くの企業が意識しなければならないテーマです。

DXレポート2の中では、日本企業の現状を「生活習慣病予備軍」になぞらえています。健康診断で「メタボリックシンドローム」と判定され、日々の生活習慣を変えなければならないと分かってはいるものの、周囲の様子を見ながら、何となく、これまでと同じ生活を続けてしまう。そうするうちに、ある日突然、命に関わるような大きな病気に冒されていることに気付きますが、既に手の打ちようはない。DXへの取り組みが進まない状況も、これと同じだというわけです。

DXレポート2は、その序文で「今すぐ企業文化を変革しビジネスを変革できない企業は、確実にデジタル競争の敗者としての道を歩む」と、改めて強い警告を発しています。まずは、自分の会社や組織の状態を知り、問題があれば、できるところから変えていく。その取り組みを継続することこそが、デジタル社会において、企業と組織を活気ある状態に保ち、競争力を高めるための唯一の処方箋なのです。